1 2009年厄尔尼诺事件演变特征及其展望

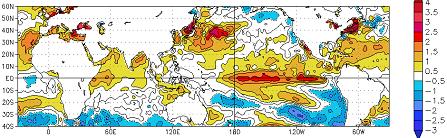

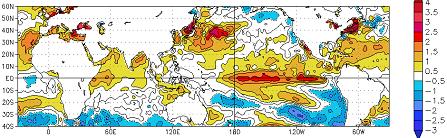

开始于2009年6月的厄尔尼诺在前期维持基本稳定之后,进入11月份又迅速增强。最新监测表明:12月前20天赤道中东太平洋地区海温仍呈上升趋势,最大暖海温异常中心位于赤道中东太平洋180-130°W范围,暖中心强度已超过2.0℃且其暖中心位置较传统厄尔尼诺事件的暖中心位置偏西,表现为混和型厄尔尼诺的特征(图1)。另外,赤道中东太平洋次表层大部受异常暖水的稳定控制,赤道太平洋温跃层异常分布呈现“西浅东深”特征(图略),反映出本次厄尔尼诺事件向盛期发展的趋势。

依据目前诊断分析和预测的结果:预计此次厄尔尼诺事件将在今年冬季达到鼎盛,成为一次中等强度的厄尔尼诺事件,并可能对我国后期天气气候有较大影响。

图1 2009年12月(前20天)全球海表温度异常分布

2 厄尔尼诺事件对我国气候的可能影响

分析历史上与今年类型(混和型)相似的厄尔尼诺事件对我国气候的影响发现,厄尔尼诺事件对后冬(1-2月)气温的影响区域主要在黄河以南的我国中西部地区:汉水流域、江南西部、华南大部、西北、西南地区东部气温较常年同期偏高,而青藏高原地区气温偏低。厄尔尼诺事件对后冬降水的影响主要表现为:东北地区东部和北部、内蒙古大部、新疆北部及黄河以南的我国中东部大部地区降水偏多,内蒙古和新疆北部等牧区容易出现雪灾;东北南部、华北大部、西北大部等地区降水偏少。

气候异常的成因错综复杂,是多种气候影响因子综合作用的结果。我国的气候不仅受到厄尔尼诺/拉尼娜的影响,也同时受到中高纬度大气环流、青藏高原积雪、季风、西太平洋副热带高压等多个因子的制约。因此,针对厄尔尼诺单一因子影响具有不确定性较大的特点,我们还将对热带海洋大气未来的发展以及各种气候因子进行全面的密切监视和综合分析,并及时报告有关信息。

国家气候中心关于厄尔尼诺(拉尼娜)事件(状态)的监测指标

厄尔尼诺(拉尼娜)事件是指赤道中、东太平洋海表面大范围持续异常偏暖(冷)的现象,其评判标准在国际上还存在一定差别。一般将NINO 3区海表温度距平指数至少连续6个月≥0.5℃(≤-0.5℃)定义为一次厄尔尼诺(拉尼娜)事件。目前美国以NINO 3.4区海表温度距平的3个月滑动平均值连续5次≥0.5℃(≤-0.5℃)定义为一次厄尔尼诺(拉尼娜)事件。

中国气象局国家气候中心在业务上主要以NINO Z区(亦称NINO综合区,即NINO1+2+3+4区)的海温距平指数作为判定厄尔尼诺(拉尼娜)事件的依据*。当NINO综合区海温距平指数≥0.5℃(≤-0.5℃),并预计这种状况能持续3个月及以上时,即认为进入厄尔尼诺(拉尼娜)状态。当NINO 综合区海温距平指数≥0.5℃(≤-0.5℃)至少持续6个月(过程中间可有一个月未达标准)则定义为一次厄尔尼诺(拉尼娜)事件;如若该区指数≥0.5℃(≤-0.5℃)持续5个月,且5个月的指数之和≥4.0℃(≤-4.0℃)时,也定义为一次厄尔尼诺(拉尼娜)事件。